di Pietro Marino

“Lavoro come un panettiere”, ha detto un po’ di tempo fa Vito Capone ad una giovane amica in visita al suo studio. E alla ragazza che lo guardava perplessa ha spiegato: “Ogni giorno il panettiere sforna le pagnotte, e sembrano sempre uguali. Però ognuna nasce dalla sua mano, che impasta la farina e l’acqua e il lievito, e plasma la massa della pasta, e gli da la sua forma, e ogni pagnotta è come se fosse la prima e l’unica. Così faccio io con la carta, i fili di ferree di cotone, l’acqua”. Da trent’anni ormai l’artista foggiano s’impegna in quotidiani corpi a corpo con la carta, che non è per lui un supporto ma la materia con la quale il suo mondo si esprime. E’ una dimensione fattuale nella quale confluiscono il vissuto, la memoria, la cultura, e insieme i depositi archetipici che secondo Jung costituiscono l’immaginario collettivo. E’ la pazienza sapiente dell’homo faber a guidare la mano nella ricerca della forma giusta dentro la quale la pulsione magmatica del desiderio trovi la sua definitiva evidenza. Solo la resistenza di stereotipi romantici può credere ancora nella leggenda dell’artista che crea solo quando è posseduto dall’émpito febbrile dell’ispirazione. Mezzo secolo fa, Juan Mirò, autore di meraviglianti fantasie surreali, confessava: “Vedo il mio studio come un orto, lì ci sono carciofi, qui le patate. Per far venire i frutti bisogna tagliare le foglie. A un dato momento bisogna potare. Lavoro come un giardiniere o un vignaiuolo. Le cose vengono lentamente… Bisogna innestare, bisogna irrigare, come si fa con l’insalata” (Je travaille comme un jardinier, 1959).

La personale di Foggia ricorda in sintesi come le cose siano venute e cresciute lentamente anche per Capone, dall’inizio degli anni Ottanta ad oggi. Dal momento in cui decise di smettere con l’esperienza della pittura e dei suoi colori, da lui praticata sin dagli anni di studente d’Architettura a Napoli, e nella quale pure stava dando prove di cospicua sensibilità: da un macerato espressionismo figurale degli esordi sino agli esiti, intorno al 1978/79, di fitte vibrazioni alternate su campi di scrittura corsiva, da diario. Ed anche con effetti materici di crete compresse sui fogli. Carte che facevano ancora da “supporto” all’idea, offrendo superfici coerenti con un grafismo che volgeva a ritmi di astrazione lirica, ma forse non ignari di virtuosi del segno informale come Hans Hartung.

Che cosa peraltro abbia indotto l’artista ad abbandonare la mediazione del pennello, degli inchiostri e della tavolozza per correre l’avventura diretta del Bianco e della Carta, non sembra tuttora chiarissimo (non è nemmeno necessario che lo sia). Lui racconta di una sorta di rivelazione casuale: il giorno in cui un foglio gli cadde di mano sul pavimento bagnato, e si raggrinzì. Raccogliendolo, fu colpito dalla bellezza dei rilievi e dalle pieghe che si erano formate. E’ un episodio che trova riscontro in molti interventi del Caso nelle storie dell’arte moderna. Per esempio, Kandinsky che ebbe l’ispirazione dell’astrattismo passando nel buio davanti ad un suo quadro, e non più riconoscendone il soggetto ma solo l’alone dei colori. O Man Ray che inventò la fotografia diretta, ovvero i rayogrammes, dopo aver deposto distrattamente degli oggetti sulla carta sensibile. O Max Ernst che escogitò la tecnica del frottage osservando un foglio bagnato sul parquet di casa sua. Non saranno leggende, quanto cortocircuiti dell’immaginazione che fanno scattare depositi lunghi di elaborazione culturale. E’ ancora Capone a confessare che andava crescendo in lui un bisogno insoddisfatto di effimero e di immateriale, una voglia di liberarsi dal peso dell’opera, dalla sua ingombrante consistenza. Voleva “disegnare nell’aria”. Un disegno che sa ancora di design: il passaggio obbligato – di solito – per chi vuole tradurre la formazione progettuale dell’architetto nella libertà erratica dell’artista. Un percorso che può essere anche a doppio senso, come dimostrava in quegli anni a Milano Bruno Munari, al quale Capone andò a mostrare i suoi lavori. Munari, che nel 1966 aveva pubblicato con Laterza il gettonatissimo libro Arte come mestiere, ma già nel 1951 aveva realizzato [Libri illeggibili, pagine bianche solcate solo da un punto, o un diagonale, o da piccoli ingorghi e rilievi.

Nascono così sul finire dei Settanta, e cominciano ad apparire in mostre nei primi Ottanta, fogli di carta Fabriano sui quali l’artista lavorando di bisturi ottiene fitte e sistematiche textures per via di incisioni minimali, graffiature, punture di spillo. Un ésprit de geometrie che si definisce nella evocazione di strutture assonometriche sospese nello spazio – idealizzata riemersione dei suoi studi di architettura – ovvero di forme segnaletiche incise in giochi esatti di riquadri e partiture del foglio. La carta come pelle, osserva Federica Di Castro presentando nel 1983 la personale di Capone presso la galleria “Arti Visive” a Roma. Era – sotto la direzione di Sylvia Franchi – spazio autorevole di riferimento perii cospicuo filone di cultura visiva che reinventa va i valori storici dell’astrazione geometrica attraverso i filtri concettuali della psicologia della percezione e della semiotica. Le human sciences di moda in quel tempo, ma anche esiti di una salda tradizione romana sin dal gruppo postbellico “Forma Uno” di Dorazio, Accordi, Consagra, Perilli. Autore quest’ultimo di una testimonianza interessante per definire loZeitgeist al quale Capone portò contributi notevoli. In occasione di una sua recente retrospettiva di opere su carta eseguite fra il 1984 e il 1994- le Geometrie d’invenzione – l’artista romano ricorda: “La calda sensualità della carta che mi attirava con tutte le sue venature, i suoi toni, le mille differenze, il bianco, il suo modo di catturare la luce , la sua leggerezza, il suo peso, il suo disporsi a tutto permetteva uno sperimentare rapido e caotico” [II caldo sapore della carta, 2006). D’altronde l’uso della carta non più o non soltanto come supporto di arti minori o di studio, come i disegni e le grafiche moltiplicate, ma come materiale leggero e superficie effimera, era stato sdoganato da tutto il lavorìo di “sdefinizione dell’oggetto d’arte” ( secondo Lucy Lippard, 1973) compiuto dalla cultura concettuale e performativa nel corso dei Sessanta-Settanta.

Fu in quel contesto che l’artista venuto dalla Daunia conobbe l’apprezzamento di Giulio Carlo Argan (sostenitore massimo dell’arte ghestaltica e cinetica), di Palma Bucarelli -la mitica direttrice della Galleria Nazionale di Arte Moderna – e di Filiberto Menno, teorico e storico della “linea analitico” in arte. Ne fu naturale conseguenza la partecipazione alle mostre che proliferarono a Foggia nella fase più fervida forse di rinnovamento culturale nel capoluogo dauno: Bianco, semaforo dell’arte a cura di Giorgio Di Genova (1983) ed Ésprit de Geometrie, per l’appunto, a cura di Filiberto Menna (1985), entrambe nel Palazzetto dell’Arte . Erano gli anni in cui era molto attivo il Laboratorio di Arti Visive che si era costituito alla fine dei Settanta, e che ebbe in Capone uno dei maggiori protagonisti. Gli stessi anni in cui fu istituita l’Accademia di Belle Arti, la terza di Puglia dopo Lecce e Bari, nella quale l’artista entrò subito come docente, sino ad assumerne la direzione nel triennio 1988-1991.

Le due rassegne foggiane accendevano gli ultimi fuochi di quella cultura dell’azzeramento cromatico che aveva attraversato l’arte italiana a partire dai Sessanta: gli anni delle Attese, le tele tagliate da Lucio Fontana (che già nel 1946 aveva redatto il Manifesto bianco) , dei monocromi con bende caolino e ovatta di Piero Manzoni, delle superfici in tela bianca rilevate con chiodi di Enrico Castellani, delle “finte sculture” di Pino Pascali, in teli di juta bianca fissati su centine. Si erano poi succedute e accavallate pop art e nuova figurazione, arte povera e di comportamento, arte minimal e concettuale nelle varie anime e, appunto, arte programmata, gestaltica, optical, cinetica, neocostrutti vista. Negli Ottanta cominciava invece a soffiare il vento nuovo (quanto effimero) della Transavanguardia benedetta da Achille Bonito Oliva, con Cucchi, Paladino, Clemente, De Maria. Come dire (o come molto superficialmente si disse e scrisse) il “ritorno della pittura”, il recupero dei piaceri del colore e di una figurazione programmaticamente “selvaggia” quanto citazionista, predatrice delle icone del passato. In realtà, è questo il decennio in cui si accende il dibattito-scontro fra moderno e postmoderno. Dunque il contemporaneo approdo del nostro al porto della castità del foglio poteva apparire come una scelta forse del posto giusto, ma nel momento sbagliato.

Se Capone non si è perso in quel frangente, ed anzi è riuscito a segnare un ulteriore punto di svolta nel suo meditato percorso, è perché la sua adesione all’annullamento del colore e alle apparenze strutturali del segno, non era effetto di moda tardiva. Vi confluivano motivazioni allora non evidenti nemmeno a lui stesso -probabilmente – ma radicate nel profondo. Dei fogli dei primi Ottanta pochi si sono salvati per essere riproposti in mostra. Ma da lì idealmente bisogna partire per comprendere il genius loci che interagiva col vagheggiamento culturale del Bianco. L’artista ha confidato che della sua vita di bambino nomade per l’Italia al seguito del padre carabiniere (di qui la nascita occasionale a Roma, nel 1935) e dei primi anni stanziali a San Severo, quel che più gli è rimasto impresso è “la luce accecante” delle case bianche contro il cielo azzurro di Castri, il paese del Salente di cui erano originari i genitori ed al quale tornava nelle lunghe estati calde di Puglia. A riguardare con occhi di oggi le costruzioni incise sulle carte, quelle nicchie geometriche, quegli scomparti e quei riquadri, si scopre a sorpresa il singolare connubio fra l’astratta segnaletica di una civiltà urbana, e gli stupori di teche, nicchie, edicole sacre ai margini dei nostri paesi, la meraviglia delle scatole di lumini, persino il sentore di farina e di zucchero da impastare per i dolci natalizi. A modo suo, l’artista celebrava “la presenza del passato”, titolo provocatorio della prima edizione della Biennale veneziana di Architettura, a cura di Paolo Portoghesi, che nel 1980 metteva in discussione la tradizione del moderno.

Il flusso sotterraneo di tanta memoria emozionale spiega – o almeno concorre a spiegare – come e perché Capone abbia cominciato, intorno al 1987, a sfrangiare le esatte geometrie suggerite dalla metropoli, ad attaccare la politezza della carta industriale con un lavoro proprio da scalpellino, anzi da scultore: scultura “dolce” che si esprime michelangiolescamente “per via di levare”, scorticando la fibra e rilevandola in fitta peluria o ritmiche scaglie. Ottenendo così irregolari cornici e finestre, nervosi rosoni di cattedrali, irregolari merletti e centrini. Al razionalismo progettuale delle scatole ortogonali subentra il movimento rotatorio dei cerchi, delle spirali, di forme organiche emergenti che sanno anche di conchiglie fossili (è la fase con più spiccati accenti di naturalismo che insegue misteriose geometrie trattali). Il rilievo è aiutato con l’introduzione di fili che ricuciono e sostengono le cicatrici della pelle cartacea.

Intanto, poiché la texture non è più regolare, i righi allineati tendono sempre più ad evocare una scrittura vagamente cuneiforme, ma senza alfabeti e senza caratteri riconoscibili, di mera evidenza tattile, come i caratteri Braille per non vedenti. Trattati di antiche sapienze segrete, messali di riti ermetici, tesori di poesia perduta, o piuttosto messaggi in cifra, tracciati di pensieri senza parole? Un dubbio che è stato rilevato anche per le “cancellature” di Emilio Isgrò, siciliano a Milano, che cominciò dai Sessanta a coprire con inchiostro nero le parole di intere pagine di libri ed enciclopedie, per passare negli Ottanta a rilievi di acrilico bianco: “Siamo in quel buco del decadentismo europeo dove la distruzione della materia è regola generale. E sono già qui, prima che nello Zen, i semi della pagina bianca e del silenzio. Anche qui per reazione e disgusto del mondo” [Teoria della cancellatura, 1988).

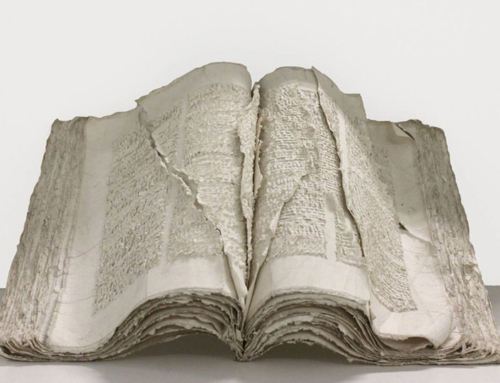

Dai singoli fogli ai “libri” passa, con percorso tutto suo – almeno dallo stesso 1987 -anche Capone. Ma non sono prodotti di editoria moderna, industriale. Sono fatti di pagine (forse, chissà, manoscritte), sovrapposte, che non si possono sfogliare. Aperte soltanto al centro del volume, dove la doppia pagina si dispiega come su un leggìo, ma esibendo solchi, lacerazioni, strappi. Insorge una vaga ossessione di codici medievali a cui sono state dilavate le miniature e dissolti gli inchiostri. Palinsesti sottratti a inondazioni terremoti ed incendi, con i margini rosicchiati da qualche topo avido di letture come Firmino, il ratto che vive in libreria, protagonista del romanzo di Sam Savage (2008). Libri dunque che paiono risalire da un passato di saperi più o meno remoti, da un fondo indecifrabile eppure familiare di civiltà mediterranee. Salvataggi del tempo perduto, ribaditi dalla contestuale versione di carte sviluppate in forme di grandi fogli cilindrici, come antiche pergamene o rotoli monastici o bolle feudali, con spaghi da sigilli e fodere che penzolano, inizi di sbrindellature. Si rovesciano lungo tutti i Novanta negli spazi espositivi italiani ed europei con profusione esaltata e febbrile. Come nell’incendio della biblioteca dell’abbazia di Melk, teatro del giallo medievista di Umberto Eco: “Dai ripiani degli armadi pendevano manoscritti arrotolati, altri libri ormai sfasciati lasciavano fuoruscire dalle loro coperte , come da labbra beanti, lingue di vallo rinsecchite dagli anni…” [Il nome della rosa, 1980).

Avviene così la definitiva transizione dell’arte bianca di Capone dalla bidimensionalità frontale della pagina-superficie alla terza dimensione dell’oggetto che vive fuori dal tempo, ma nello spazio. Conquista di spazialità confermata dalla creazione di colonne e tronchi di carta, dal 1992, che si spinge sino ad installazioni ambient attorno al 1996. “Forse – ha detto in una conversazione con Gaetano Cristino – sono destinate a reggere il baldacchino di un letto, di forma rinascimentale, un sovvenire alla memoria di arte e di stili… perché il letto è il luogo di tutte le fragilità, di eros e thanatos” (in Scriptorium, 1998). Vien fuori qui con maggiore evidenza una sorta di anima barocca, che potrebbe anch’essa ricondursi ad archivi ancestrali del Salente. Ma senza più l’intagliata compostezza delle forme che sporgono dalle chiese di Lecce. Con acquisita austerità dauna, nella versione dell’artista sembrano quasi ridotte all’estremo grado di friabilità, oppure sommesse alla docilità di una sprezzante manipolazione da cartapestaio (altra tradizione salentina che pare risalire in lui per alvei segreti, sebbene dichiari di aver avuto con essa “poca dimestichezza”). In definitiva, cominciano a manifestarsi nel suo lavoro gli indizi di percezione – seppure nell’ambito della tradizione della grafica – di una sorta di “cultura delle rovine”. Percorso che ha conosciuto una lunga storia moderna, come spiegò a suo tempo Manfredo Tafuri (La sfera e il labirinto, 1980): da Piranesi ai Poirier, per dire. Storia idealmente ripresa da Marco Belpoliti, nel tentativo di leggere un senso complessivo – dalla politica all’estetica – del nostro tempo dopo il crollo del Muro di Berlino, 1989, e delle Torri Gemelle, 2001: “un tempo della fine che non finisce di finire”{Crolli, 2005).

Dal suo rifugio dauno, la ricerca operosa di Vito Capone sembra costeggiare in solitudine simili percorsi dell’inquietudine contemporanea. Si può intendere in controluce anche così l’ulteriore coerente strappo nelle procedure d’arte: ha dismesso la carta di produzione industriale per farsela da sé, con tecniche di propria invenzione, grazie a macerazioni manipolazioni essiccagioni di carta riciclata insieme con erbe, fibre, pigmenti naturali. Non si tratta solo di una sofisticazione del mestiere dell’arte che comporta il recupero totale di una manualità da sapienza antica, la pratica medievale del laboratorio con vaghi sentori alchemici, ripescando persino ritualità da civiltà domestica e contadina (“Stendo le mie carte ad asciugare come fanno le massaie con i pomodori o i fichi”). Il controllo sulla materia (con echi da arte povera) comporta maggiori possibilità espressive, la variazione e l’intensificazione degli interventi con canape e fili di cotone. Si accentuano dunque sfrangiamenti, erosioni, tramature, emergenze. D’altra parte, pur nel rispetto di una sostanziale monocromìa, le carte rimandano ora riflessi biondastri, sentori terricoli, ombre di colorazioni vegetali. I libri assumono talvolta una consistenza fossile.

Si dispiega una vasta ed intensa produzione basata sul metodo della “ripetizione differente” che assicura al suo autore un posto di rilievo fra le numerose esperienze di arte fatta con la carta o con le fibre, anche a livello internazionale: in specie nell’Europa nord-orientale e scandinava, paesi ricchi di boschi, produttori di legni e di carte, e dunque con antica ed alta tradizione di cultura anche materiale che esalta le pratiche incisorie e xilografiche, e che vanta edizioni raffinate di “libri d’arte”. Tuttavia la posizione di Vito Capone continua a correre sul filo di una felice ambiguità. Il suo lavorìo di estenuazione estetica del passato, quella sorta di virtuosistica fascinazione di mondi perduti delle lettere – quasi la Biblioteca di Borges, il grande scrittore veggente senza vista come Omero – sembra dialogare istintivamente con un diffuso sentimento contemporaneo (addirittura postmoderno) del frammento, dell’orma, della traccia, del residuo come estrema possibilità di scandaglio dell’arte. Ne ha discusso di recente l’americano George Baker, in un testo per il catalogo dello mostra “Le 50 lune di Saturno”, tema della seconda Triennale di Torino a cura di Daniel Birnbaum: per esperienze internazionali di artisti assai distanti dalla cultura della manualità che tuttora nutre il nostro.

In Capone resiste infatti la sostanziale adesione ad una ricerca ostinata di pur decadente bellezza, la puntigliosa eleganza da orafo e cesellatore della carta (altro che panettiere, come si proclama con artigianale undersfafemenf). Peraltro, la posizione sensitiva assunta dall’artista foggiano si è acuita, è divenuta più problematica nel lavoro dell’ultimo decennio. Da quando cioè alla fase per così dire bibliofilo – lo scriptorium suggerito do Eleonora Frattarolo – è subentrata, o si è aggiunta e ha assunto consistenza di nuovi significati, l’avventura in territori più accidentati. E’ dal ’96/97 che i fogli bianchi si distane in ragnatele o nidi d’uccelli retti da scheletri di bambù o da esili incurvature di fili di ferro, con echi di Estremo Oriente percosso e nevrotico. Si reggono spesso in autonomia installativa, come separé, o testiere, o come sculture da camera. Appaiono in qualche caso a guisa di “cappelli”, “nuvole stracciate dal vento in un giorno di primavera” annota ancora poeticamente la Frattarolo. Alcuni sono neri, “come elmi bruciati, come antichi cimieri naufragati a una battaglia di fuoco”. Supporrei anche una punta di ironia, che in privato non difetta a Capone. Ma qui conta l’ennesimo colpo di scena che si è introdotto nella sua storia: addirittura, al Bianco si alterna ora sempre più il suo opposto, il Nero. Il non-colore ingoiato dal buio della notte, in assenza di luce, in consunzione di fuoco. E qui forse andrebbe evocata un’altra storia contemporanea simmetrica, interfacciata a quella del Bianco: fra i Cretti neri e le Plastiche bruciate di Alberto Burri e i Black Paintings di Ad Reinhardt e Frank Stella, parabole secondo Riccardo Venturi delle “eclissi del modernismo” (2008).

Nei nuovi lavori di Capone la carta si raggrinza e si lacera, e assume grazie alla colorazione col vinile, all’aggiunta di pigmenti anche chimici, valori drammatici di combustione. Non saprei dire se e quanto c’entri il trauma dell’incendio che nel 1992 devastò il palazzo nel centro storico di Foggia in cui l’artista viveva e lavorava, distruggendo molta parte delle sue opere e dei suoi ricordi. Un pannello lungo e stretto del 1996 sembra quasi un frontone di muro sbalzato in scaglie incenerite. Fatto è che parte significativa dei lavori recenti si offre in guisa di paratìe esigue, di tendine slabbrate, tenute da impalcature esili e all’apparenza fragili: la polpa macerata della carta si disfarebbe, diverrebbe poltiglia, se non la trattenessero e non le dessero residua forma i fili di cotone sapientemente avvolti dall’artista. Certamente impegnato in un combattimento di “casualità controllata”, dice lui: combattimento che lo affascina, sino a stimolarne gli sfilacciati piaceri, gli intrichi di ritmi attorcenti. Sensazioni stimolate dalla osservazione a distanza ravvicinata dei singoli fogli e delle loro trame. Ma a vederle più a distanza, assemblate a parete, queste membrane nere trafitte dalla luce che si fa varco da fori strappi smagliature, è difficile sottrarsi alla suggestione di leggerle come vetrate in controluce di un tempio distrutto, o come schermi di finestre oscurate di un palazzo bombardato. Ed è insieme difficile sottrarsi alla loro grazia dolente, quasi un riaffioramento gentile, a distanza di tempo, della cultura dell’Informale diffusa nell’Europa del dopoguerra.

Dai fogli bianchi ed esatti di trent’anni fa a questi neri e dilacerati di oggi, attraversando il cumulo rovinoso ed imponente di libri pergamene palinsesti colonne, si delinea un percorso di arte di carta e di filo come pratica di salvataggio della memoria. Però consapevole, anzi evocativa della precarietà delle cose dei pensieri e delle immagini. Una resistenza ambivalente, che si affida alle energie residuali della civiltà di Gutenberg ed insieme le provoca sul confine estetico del dissolvimento. Sostiene Zygmunt Bauman, il filosofo della “vita liquida”, che le comunità attuali “tendono ad essere effimere… il loro arco vitale è breve. Il loro potere emana non dalla durata prevista, ma paradossalmente dalla loro precarietà e incertezza del futuro, dalla vigilanza e dall’investimento emotivo che la loro fragile esistenza reclama a gran voce” (La modernità liquida, 2002).

Tuttavia non c’è esibizione di dramma né atto di resa anche nelle opere ultime di Vito Capone. Semmai l’accentuata libertà erratica del gesto, ben temperata da una matura malinconia. Scrisse Walter Benjamin: “La malinconia tradisce il mondo per amore di sapere. Ma la sua permanente meditazione abbraccia le cose morte nella propria contemplazione per salvarle”.

Pietro Marino

Personale – Fondazione Banca del Monte (Foggia, 2009)